11 Avr « Ya Zahratan Fi Khayali » (Fleur à laquelle je pense)

La variation dans l’invariance, l’art personnel du remploi, l’investissement du présent par le souvenir, et la projection de l’initial dans l’avenir…Jacques Berque

L’amour de ma mère m’a fait marcher dans la lumière

Et mon père m’a imprégné de toute l’intensité de son dit

DAM

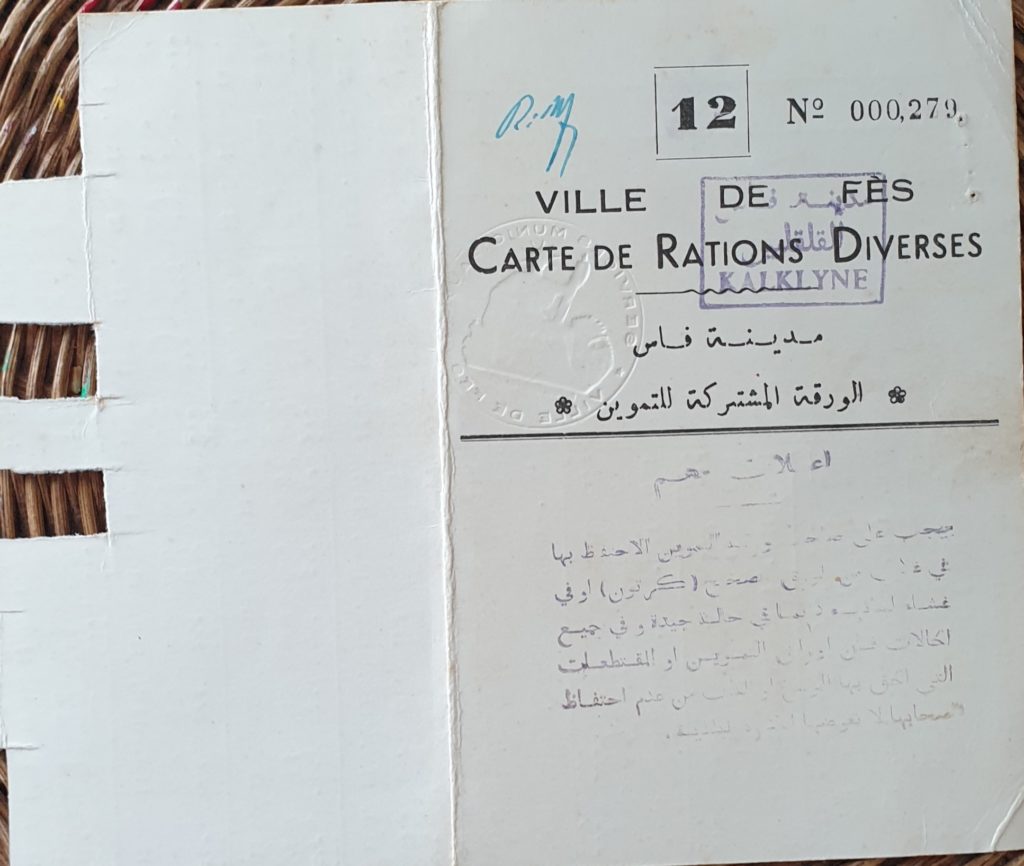

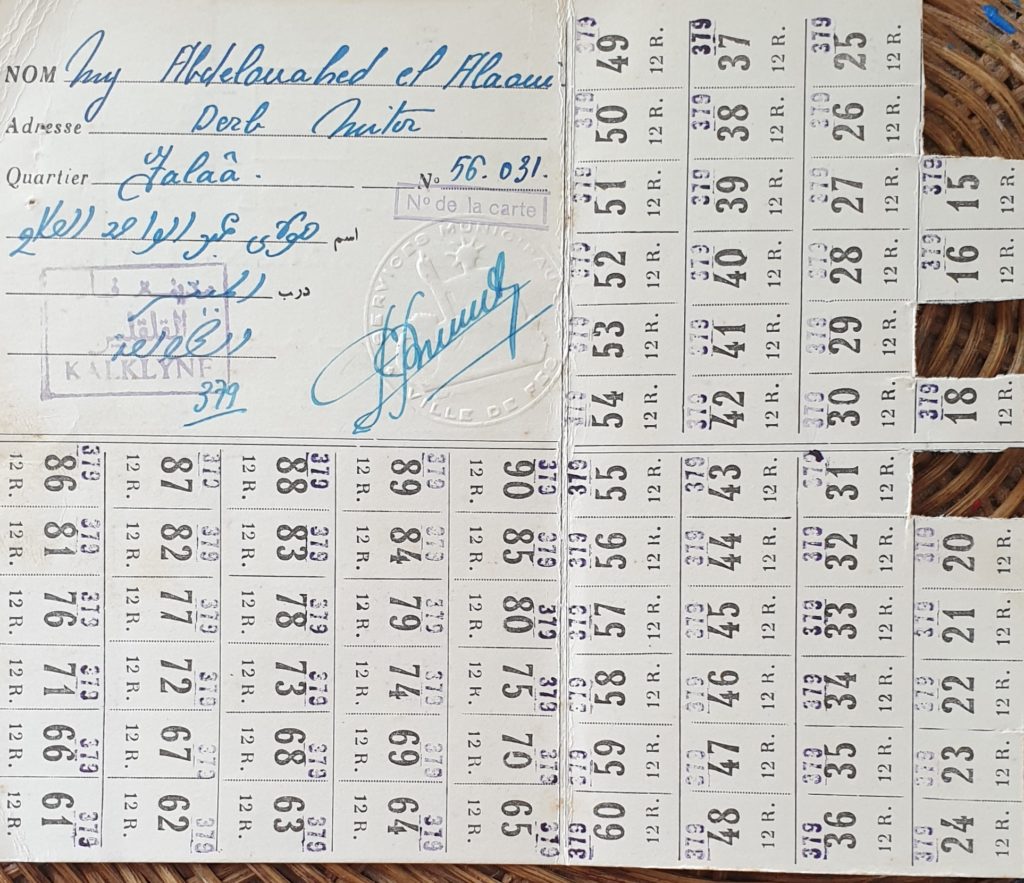

A ma naissance, la guerre, la deuxième guerre mondiale, n’en finissait pas de finir. Ma mère me dira qu’il y avait des soldats sur les toits des maisons et les livres d’histoire m’expliqueront, des années après, les tumultes du monde qui parvenaient tôt ou tard, plus ou moins amplifiés, plus ou moins déformés, au Maroc sous protectorat français, y compris sur notre terrasse. Elle me dira aussi que c’était « L’année du Bon » (Âm elboune), ainsi dénommée parce que l’administration, en raison du rationnement, distribuait des bons pour accéder à certains produits de première nécessité. J’en ai trouvé quelques – uns dans les affaires laissées par mon père à sa disparition. Ils sentaient, du moins je l’ai cru, la farine, le sucre, l’huile et le lait.

Mon histoire aurait pu s’arrêter là à cause d’une méchante jaunisse qui ne présageait, elle, ien de « bon », alors que j’avais à peine quelques semaines, si mes parents n’avaient eu l’excellente idée de me porter à l’ « Hôpital Cocard », baptisé depuis « Hôpital Ibn Khatib », où un médecin français me prodigua les soins nécessaires. Ainsi, dès le départ, dans mon inconscient, j’intégrai sans doute l’idée que ma vie était un don du ciel et un miracle auquel la France avait peu ou prou contribué. Le miracle fut sur le point de s’interrompre, une nouvelle fois, à cause de la chaleur, quand mes parents m’emmenèrent par train à Rabat en cet été torride qui m’a vu naître. Ma mère avait l’habitude d’aller passer, à l’occasion de chaque naissance, quelques semaines chez son père. Il venait à peine de quitter ses fonctions de Vizir de la Justice pour protester contre le rejet du « Manifeste de l’Indépendance » par les autorités françaises. La déshydratation faillit m’emporter, si n’était le miracle des prières bien marocaines de toute ma famille qui vinrent à la rescousse, ma bonne fée n’ayant jamais désespéré de me voir survivre et grandir.

A Derb El Miter, nous vivions dans le « Menzeh », pavillon spacieux et aéré qui se trouvait à l’étage du riad construit par mon grand-père, tandis que d’autres membres de la famille de ma grand-mère, les Khoungui, les Lahbabi et les Mellouki, avaient leurs quartiers dans les différentes parties distribuées autour d’un jardin andalou. Au milieu se trouvait une jolie fontaine en zellige entourée de quatre jardinets agrémentés d’un néflier, deux bigaradiers, un oranger et un citronnier. Le bleu du zellige traditionnel dominait et faisait cortège au ciel, souvent de la même couleur à Fès. Mohamed Aziz Lahbabi, cousin de ma mère, qui n’était pas encore le philosophe personnaliste qu’il deviendra plus tard, habitait dans un autre pavillon de la maison avec sa mère, Khalti Fatma, sœur de ma grand-mère.

Un personnalisme en Islam est-il possible ? – Sur la pensée ..

Mon cœur connaîtra ses premiers émois en battant pour les petites voisines dans ces lieux au charme discret qui cachait sûrement bien des secrets. Il n’est nul besoin d’être en mal d’orientalisme pour deviner que les maisons de la médina de Fès étaient le réceptacle de toutes sortes de mystères et d’aventures.

Photos d’autrefois et photos d’aujourd’hui de notre maison transformée en Riad pour touristes par ses acquéreurs. Je suis avec un ami de toujours, le professeur André Boyer de Nice et Katia, une amie russe, sur la même photo, et avec mes enfants Amina et Abdelouahed lors d’une visite quand ils étaient tout petits. « Borj Ennour » vu de notre maison aujourd’hui. Je n’aime rien tant que de jouer au Cicérone pour les miens et pour mes amis d’ici et d’ailleurs.

J’avais l’impression de résider dans un palais, dans ce Riad fait avec goût, sans ostentation, de taille moyenne. Il donnait directement sur un verger, qui me semblait immense, appelé « Arsat Al Kaghat », du nom de son propriétaire. De la terrasse, à laquelle nous accédions directement du « Menzeh », on pouvait admirer toutes sortes d’arbres fruitiers : figuiers, abricotiers, orangers, citronniers, grenadiers et bien d’autres espèces. Mon frère aîné, Abdallah, intrépide et turbulent, au grand dam de notre père, aimait y descendre par le parapet qui le surplombait devant mes yeux admiratifs et inquiets. Un jour où je m’étais disputé avec lui, je pris toutes ses billes, et il en gagnait beaucoup en jouant avec ses amis, et les jetai à toute volée dans « Arsat Al Kaghat ». Mon frère était hors de lui quand il constata la disparition de ses chères billes. Il les chercha partout et finit, probablement sur l’indication de Drissia, notre nourrice, par se retrouver au verger où il récupéra une partie de son pactole. J’ai dû éprouver alors une grande angoisse devant l’air désemparé de mon frère. Aujourd’hui encore, il m’arrive de penser avec tristesse à sa peine et de m’en vouloir de cet acte de vindicte d’enfant. Mais il est possible que de ce jour, dont j’ai gardé une trace indélébile dans ma mémoire, j’aie évacué à jamais tout désir de me venger de qui que ce soit, même quand je suis ou me sens « frappé jusqu’à l’os », pour reprendre cette expression du cru. Et je suis toujours surpris de voir combien nombreux sont les adultes qui, face à une douleur dont ils vous rendent responsable, et faute d’avoir eu la chance de jeter les billes de leur frère dans « Arsat Al Kaghat », vous lancent un « je vais me venger » infantile et dérisoire.

A la naissance de ma petite sœur, Aziza, décédée à l’âge de trois ou quatre ans, je crois que c’était en 1950 ou 1951, j’ai dit, me racontait mon père, en entendant le nouveau – né pleurer : « C’est la petite chèvre de Kaghat » ? » Mon père parlera souvent de cette anecdote qui réveillait sûrement des souvenirs tendres et douloureux à la fois chez lui. Quand j’entendis parler, plus tard, à l’école, de la « Chèvre de Monsieur Seguin », je pensai inévitablement à « la petite chèvre de Khaghat » et à ces péripéties familiales. Maintenant encore, chaque fois que je regarde une chèvre, je ne peux m’empêcher de voir l’image floue de ma sœur Aziza, dont je n’ai retrouvé aucune photo la représentant, son joli visage, ses cheveux soyeux et ses yeux clairs comme ceux de mon père, devant les miens embués. Et quand j’essaye de me focaliser davantage pour fureter dans les tréfonds de ma mémoire afin de voir plus nettement cette soeur trop tôt disparue, l’image ne cesse de m’échapper dans une course poursuite interminable à travers les labyrinthes du temps. Je n’ai alors d’autre recours que de me réfugier dans ces associations qui me mettent du baume au coeur. Les hommes sont ainsi faits qu’ils convoquent leurs souvenirs et qu’ils les habillent d’images tendres pour accepter ce qu’ils ne peuvent changer.

La vue était magnifique, chance inouïe à Fès, où la plupart des maisons sont tournées vers l’intérieur. Des grandes fenêtres, qui occupaient toute une façade du « Menzeh », nous pouvions admirer à loisir, au – delà du verger, « Borj Ennour », le « Fort du Nord » – pour nous c’était le « Borj de la lumière » -, construit par le Sultan Saâdien Ahmed El Mansour au XVIème siècle, qui se dressait, souverain, sur les hauteurs. Mes yeux s’ouvraient chaque matin sur ce poste de surveillance, ancienne fabrique de canons, qui se détachait, imposant, sur un fond d’azur devant mes yeux émerveillés. On me dira, sans que j’en aie la certitude, que des membres de notre entourage avaient été emprisonnés dans ce fortin pour menées nationalistes. Pendant le Ramadan, on y faisait tonner le canon qui appelait à la rupture du jeûne en fin de journée et à sa reprise à l’aube. La nuit, j’entendais le gargouillement de l’eau dans la fontaine, construite au milieu du Riad, qui, tantôt m’aidait à trouver le sommeil, tantôt m’effrayait quand ma mère ou notre nourrice nous racontaient des histoires de démons, de « Jnouns », de «Ghouls » et de voleurs, aussi malfaisants les uns que les autres. Il y avait aussi l’histoire de « Hdidane le Malicieux », dont les aventures nous amusaient et celles de « Aïcha Kandisha » qui me terrorisaient.

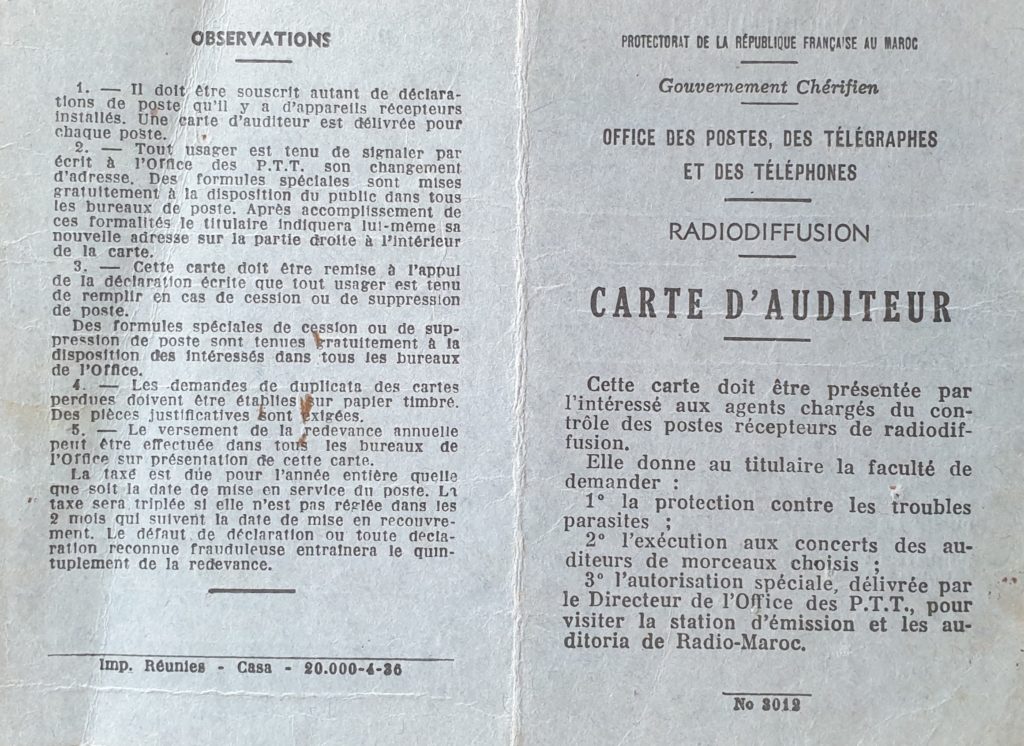

Nous avions, luxe inouï, un téléphone à la maison, une de ces antiquités rares en médina et un poste radio de TSF . En cherchant dans les documents familiaux, j’ai trouvé la facture de ce poste de marque « Point Bleu » remontant au 6 Mai 1938 ainsi qu’une « Carte d’Auditeur » au nom de mon père, datée du 10 Octobre de la même année, entièrement rédigée en Français, visée et tamponnée par le receveur de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. Le détenteur de ladite carte se devait de déclarer « être en possession d’un poste récepteur de radiodiffusion de la 2ème catégorie soumis à une redevance annuelle de 50 francs ». Elle vaut le détour : « Cette carte doit être présentée par l’intéressé aux agents chargés du contrôle des postes récepteurs de radiodiffusion. Elle donne au titulaire la faculté de demander : 1° la protection contre les troubles parasites ; 2° l’exécution aux concerts des auditeurs des morceaux choisis ; 3° l’autorisation spéciale de l’Office des PTT pour visiter la station d’émission et les auditoria de Radio – Maroc ». Un beau programme, en somme, bien qu’obscur sur certains points.

Par ailleurs, la carte contient des « Observations » comme les bureaucraties en fabriquent à tour de bras :

« 1. Il doit être souscrit autant de déclarations de postes qu’il y a d’appareils récepteurs installés. Une carte d’auditeur est délivrée pour chaque poste.

2. Tout usager est tenu de signaler par écrit à l’Office des PTT son changement d’adresse. Des formules spéciales sont mises gratuitement à la disposition du public dans tous les bureaux de poste. Après accomplissement de ces formalités le titulaire indiquera lui-même sa nouvelle adresse sur la partie droite à l’intérieur de la carte.

3.Cette carte doit être remise à l’appui de la déclaration écrite que tout usager est tenu de remplir en cas de cession ou de suppression de poste. Des formules spéciales de cession ou de suppression de poste sont tenues gratuitement à la disposition des intéressés dans tous les bureaux de l’Office.

4.Les demandes de duplicata des cartes perdues doivent être établies sur papier timbré. Des pièces justificatives sont exigées.

5.Le versement de la redevance annuelle peut être effectué dans tous les bureaux de l’Office sur présentation de cette carte. La taxe est due pour l’année quelle que soit la date de mise en service du poste. La taxe sera triplée si elle n’est pas réglée dans les deux mois suivant la date de mise en recouvrement. Le défaut de déclaration ou toute déclaration reconnue frauduleuse entrainera le quintuplement de la redevance ».

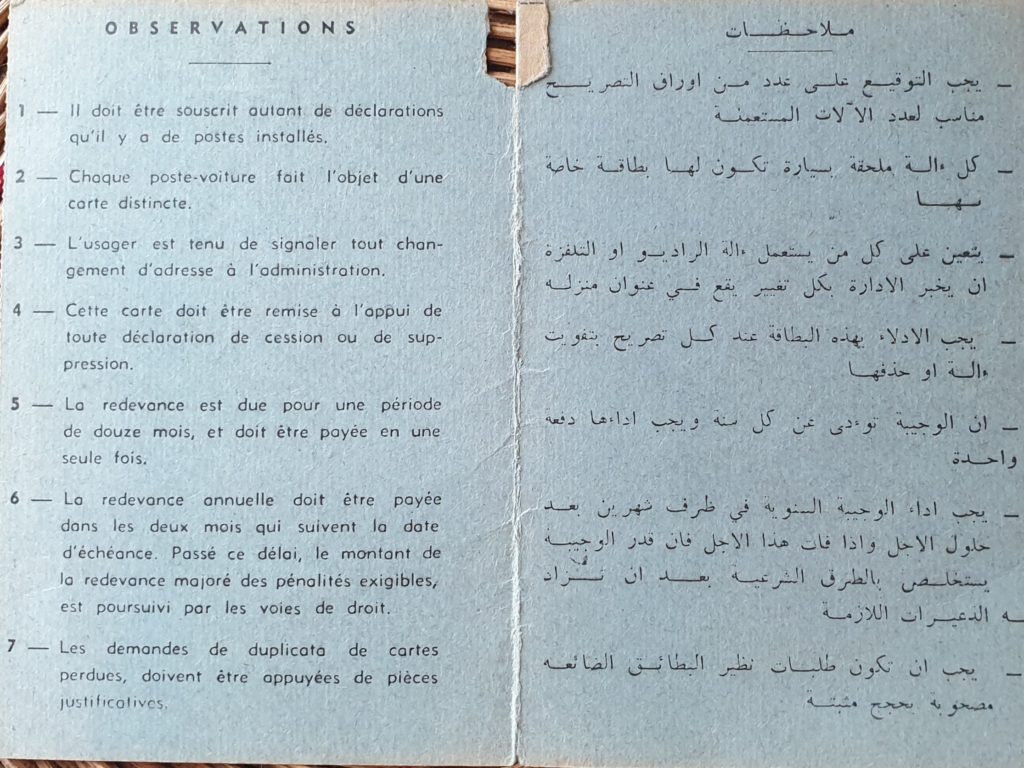

J’ai trouvé dans ces archives, une carte bilingue plus tardive où, en plus de la radiodiffusion, la télévision était mentionnée. Merci le Protectorat de la République Française au Maroc, Merci le Gouvernement Chérifien, la Bureaucratie, le Contrôle, les Taxes et … les évolutions technologiques moyennement anticipées !

L’administration se réservait le droit d’exercer un contrôle étroit sur la possession des postes de radio. « L’organisation de ce contrôle indispensable au Maroc s’est inspirée des dispositions adoptées pour le contrôle et la vente d’armes et munitions », commente innocemment, rien d’étonnant, une certaine Dame Michel, auteur en 1928 d’un livre sur les Postes et Télécommunications au Maroc.

Les changements provoqués par la radio faisaient ainsi irruption dans le réel social et se répandaient irrésistiblement en dépit des contrôles. En visitant ces documents paternels, j’entends encore dans mon oreille les grésillements du poste que nous avions à Fès et qui, parallèlement aux chansons, pièces de théâtre et bulletins d’information, persistaient dans leur tentative sadique de parasiter sans raison l’écoute quand il s’agissait de Radio-Rabat et politique, pour de « bonnes raisons », quand il s’agissait de « La Voix des Arabes » qui émettait à partir du Caire, captée de façon épisodique. En ce temps, la Haute – Fidélité ne figurait pas au programme. Mon père, toujours aussi féru de nouveautés, se passionnait pour tout appareil peu ordinaire. Il montait le poste radio et le démontait sans cesse pour obtenir une meilleure écoute en laissant immanquablement à l’extérieur quelque pièce, dont il ne savait que faire, sous le regard impassible d’une vielle horloge suspendue au mur. Avec l’indépendance, lové contre lui, j’ai écouté, avec toute la maisonnée, Radio-Rabat diffuser le discours mémorable de Mohammed Ben Youssef à son retour d’exil. Tous les soirs, nous écoutions également une adaptation audio des « Mille et une Nuits » qui me promenait, subjugué, entre Shéhérazade et Shahrayar, « Sind » et « Hind », « Jnouns » et « Afarits », d’une aventure à l’autre.

J’ai gardé jusqu’à aujourd’hui la nostalgie de cette voix, celle de Ben Youssef, légèrement et délicieusement zézayante, venue des profondeurs de l’histoire, et celles liées à ces contes merveilleux dans notre maison à Derb El Miter à Talaâ Lkibira qui respirait et l’histoire et le fantastique de partout. Etendu sur un sofa, mon père aimait écouter la radio des heures durant quand il revenait de la Karaouine. Mon oreille bruit encore des mélopées de Mohammed Abdelwahab, Oum Kalthoum, Asmahan et Farid Al Atrach et de tant d’autres, mélopées auxquelles le balancement du pendule de l’horloge ajoutait, sans doute, une touche temporelle indéfinissable. Quand j’entends Farid chanter « Ya Zahratan Fi Khayali » (Fleur à laquelle je pense), les larmes me montent aux yeux, la nostalgie pour le temps qui fut m’envahit et le souvenir des êtres chers qui ont disparu me submerge. Non pas seulement parce qu’ils ne sont plus là, mais parce que j’ai le sentiment de n’avoir pas été plus généreux de ma présence à leur côté étant adulte. Pourtant je sais maintenant que je les aimais. Mais c’est ainsi, chacun de nous se laisse happer par les urgences de sa vie jusqu’à en oublier que ce qui compte le plus quand on est à l’heure des bilans, c’est l’amour reçu et celui que l’on a donné.

Scènes de mon enfance, images d’antan et odeurs d’autrefois m’assaillent encore aujourd’hui quand je me rends à Derb El Miter, réveillant des souvenirs précieusement ancrés dans ma mémoire. Voilà la ruelle du Cadi, qui bifurquait au milieu, non loin de la « Saba », un angle droit sombre de la rue, lieu de mystères et de dangers imaginaires. Dar Benjelloun, Dar Alami, Dar Tazi, Dar Belmouaz, Dar Tahri, Dar Kaïd Rahou, Dar Lahlou, Dar Chraïbi, Dar El Kouhen, Dar Banamour, Dar Belbachir, Dar Bennani, Dar Tagnaouti, Dar Seffar… et notre maison, qui portait le numéro trente – trois, numéro pour lequel j’éprouve depuis l’enfance une affection spéciale, défilent devant mes yeux remplis d’images du temps qui fut.

Visite en 1998 au 33, Rue du Mètre

J’ai vécu heureux dans cette paisible rue du mètre qui se terminait, comme la plupart des rues de Fès, en cul de sac, où habitaient certaines des familles les plus en vue de la ville de Moulay Driss. Seuls les résidents y accédaient le soir, une grande porte en interdisant l’entrée dès la tombée de la nuit. Tout le monde se connaissait et on se sentait en sécurité dans ce havre en retrait par rapport au reste de la médina grouillant de monde. Les souvenirs affluent, innombrables, à la surface de ma mémoire. Les jeux avec les petits voisins et, en ce qui me concerne, également les petites voisines, remontent en premier. J’étais, en effet, déjà attiré par ces êtres différents et en même temps si sensibles que sont les filles qui ne craignaient pas de pleurer un coup et un autre de rire aux éclats. Un de nos jeux favoris consistait à dresser une petite tente que nous appelions « Dakhchoucha » pour jouer sur la terrasse et où nous nous livrions à toutes sortes de gamineries que les grands ignoraient ou feignaient de ne pas voir.

Un jour, je me trouvais sous le porche d’une maison, peut être celle où habitait une cousine de ma mère, dont le nom « Shams Adoha » semblait sorti tout droit des « Mille et une Nuits ». Elles étaient trois petites filles en ma compagnie. J’étais là en train de les scruter attentivement alors qu’elles me pressaient de leur dire laquelle d’entre elles était la plus jolie. J’ai probablement dû m’en sortir, comme j’apprendrai progressivement à le faire ma vie durant, en trouvant à chacune un quelque chose qui la distingue. Il est vrai que très tôt, j’ai pris le pli de chercher de prime abord ce qui est beau dans toute situation et chez chacun le bon côté. Certains pourront y voir la peur de dire à voix haute ce qui est. Rien ne serait plus faux, car je pense être frappé d’une disposition naturelle à écarter le mauvais côté des choses alors que je le vois nettement pour me concentrer sur le bon. Mon esprit me porte d’emblée systématiquement à voir la moitié pleine du verre. Cela m’aidera tout le long de ma vie à surmonter les épreuves. Plus tard, j’apprendrai à travers un effort constant sur moi-même à faire la part des choses et à dire, mais autant que possible en des termes non blessants, les choses un peu plus clairement. Mais je suis toujours choqué quand j’entends un homme ou une femme, excédé, affirmer : «Moi je dis ce que je pense et « jmaffou » (tant pis)». Cela m’a toujours consterné, car de quel droit peut-on imposer à qui que ce soit ce que l’on pense, si c’est pour lui adresser directement des propos blessants et qui peuvent, parfois, lui faire grande violence. En notre époque de soi – disant authenticité, la retenue, la réserve, n’ont pas bonne presse et certains imaginent être libres parce qu’ils s’expriment sans égard pour les sentiments d’autrui. Et que sait-on vraiment de ce que l’on pense ? Et puis fait-on toujours ce qui est cohérent par rapport à ce que l’on pense ? L’homme, cet étrange et versatile animal, vire et varie souvent dans ses actes et dans ce qu’il pense, dans ses attachements comme dans ses rejets et ses haines. En tout cas, ma vie sentimentale démarrait sous des auspices chargés de questions auxquelles les réponses ne seront jamais ni simples ni évidentes. J’étais loin de deviner que ces jeux innocents n’étaient que le prélude à des relations complexes et des histoires sans fin avec les femmes.

Un autre souvenir de la même époque, moins précis, me revient. Un jour de fête ou de deuil, je ne sais, où la maison était bondée de monde, une domestique me prit à part et me chargea de transmettre à ma mère, dans l’oreille, insista-elle, un message dont la teneur bizarre résonne encore confusément dans mon oreille. Ma mère qui se trouvait dans une pièce avec de nombreuses personnes, m’écouta un instant avant de me dire d’aller jouer à l’extérieur. Je n’ai jamais su quelles suites a eu cette histoire ni quelles étranges relations de rivalité, d’amour et de haine, entretenaient toutes ces femmes qui vivaient dans notre maison. J’étais pour ma part, autant qu’il m’en souvienne, un enfant auquel toutes semblaient témoigner de l’affection. Quant à ma mère, elle m’entoura, sa vie durant, d’un amour maternel sans limite. Son ouverture d’esprit, sa générosité, son souci constant de ne blesser personne, sa réserve et la grâce qui se dégageait de ses mots et de chacun de ses gestes ont marqué tous ceux qui ont eu à l’approcher. Elle était, en même temps d’une intelligence très vive et savait que sa condition de femme ne lui permettait pas de s’accomplir entièrement dans une société patriarcale, en dépit des idées libérales de son père et de son mari. Quand cela lui pesait particulièrement, elle avait l’habitude de dire en soupirant mi sérieuse mi amusée : « Ma mère, pourquoi tu m’as fait naître femme ». Et d’une certaine façon, elle prenait sa revanche en fumant des cigarettes en cachette et, je suppose, en passant de longues après -midi avec ses amies à plaisanter, à rire et à chanter, ce qui était normal car, après tout, son père Mohammed Belarbi et mon père, fumaient eux aussi assez régulièrement et menaient leur vie comme il leur plaisait. Pourquoi n’a – t – elle pas été scolarisée à l’instar de ses frères ? C’est la question que je lui ai parfois posée. Elle m’a dit de son vivant que c’était sa grand – mère qui avait tout fait pour la garder auprès d’elle et pour qu’elle n’aille pas à l’école après un accident qui provoqua une lésion à sa hanche et la fit claudiquer toute sa vie. On faisait venir un « fkih » à domicile, me dira – t – elle, pour lui donner des cours ainsi qu’à mes tantes, sa sœur Zineb et sa demi sœur Zoubida. De temps à autre, ce qu’elle avait reçu comme enseignement émergeait sous forme d’un dit inattendu en arabe classique. Seule sa plus jeune sœur, ma tante Aïcha, épouse de Feu Abdelkader Terrab et mère de Mustapha Terrab, a pu, par contre, étudier à loisir avec les filles de Mohammed V et suivre la même scolarité qu’elles au Palais où elle a vécu plusieurs années. En faisant remonter ces souvenirs à la surface de ma mémoire, ce qui m’apparait avec le plus de clarté c’est que l’amour de ma mère m’a « fait marcher dans la lumière ».

Souvent, notre maison qui réunissait nombre de parentés bruissait d’allers et venues dans un brouhaha inhabituel lors d’occasions liées à diverses traditions culinaires. Parmi celles – ci, le jour où on abattait un veau dans la cour – il arrivait parfois, je crois me souvenir, que ce fut un chameau – pour préparer le « Gadid », délicieuse viande séchée qui deviendra du « Khlii » (Gadid cuit dans la graisse), l’agitation était à son comble. Les enfants couraient, infatigables, dans tous les sens sous le regard tantôt amusé, tantôt courroucé, des personnes qui étaient à la peine. Diane, une chienne terrier, gambadait alentour et mêlait par moments son aboiement aigu aux voix qui fusaient de toutes parts. L’immolation de la bête était assurément le moment le plus spectaculaire bien que nos yeux fussent habitués à celle des moutons de l’Aïd. Après l’abatage, la viande découpée en lamelles était laissée à mariner dans une préparation sophistiquée et se retrouvait, le lendemain, suspendue sur des cordes pour séchage sur notre terrasse bloquant provisoirement une partie de la vue que nous avions sur le Borj. Recueillie quelques jours plus tard, elle était mise à cuire avec force manipulations de graisse et d’huile dans une énorme marmite avant de se retrouver dans une jarre au « Hri », chambre à garder les provisions, en attente de finir sur la table, servie avec des œufs ou des tomates, ou les deux à la fois.

D’autres images défilent, telles la journée de fabrication de « Ma-Zhar » à partir de la fleur de bigaradier et les journées de préparation de la mauve, « Bakoula », et des escargots, accompagnées de la même animation. Ma mémoire visuelle et olfactive me restitue des scènes tout à fait réelles et d’autres vraisemblables.

Des camarades de jeux, dont plusieurs étaient mes amis intimes, venaient fréquemment chez moi et je me rendais chez eux pour toutes sortes d’occupations enfantines. Benjelloun, Chraibi, Tagnaouti, Tahri, Sanhaji, étaient parmi les plus assidus. Derb El Miter et ses maisons constituaient le territoire où nous déployions nos activités débordantes et notre intelligence créatrice.

Il y avait également la bande des grands, une bande peu banale, que mon frère aîné fréquentait assidument. Ali Benamour, un des fondateurs sur le tard de l’association « Alternatives » et ancien président du Conseil de la Concurrence, et Ahmed Tahri, devenu médecin, en étaient les animateurs les plus turbulents. Je devais, des siècles après, le hasard dirigeant souvent nos destins imprévisibles et nos pas maladroits, succéder au premier en tant que directeur de l’ISCAE. Je ne savais pas alors que nos chemins se croiseraient à bien d’autres occasions.

Une scène, encore sous mes yeux, est celle d’une bagarre mémorable à mains nues, à côté d’une petite fontaine, au fond de la rue, entre Ahmed Tahri et Hassan Bennani, qui faisaient partie de cette bande. Ils étaient torse nu, tels des lutteurs antiques, décidés apparemment à en découdre pour de bon. Une autre fois, la bagarre eut lieu entre mon frère et l’un ou l’autre de ces deux – là. Je ne me souviens pas de l’issue, mais fort bien du bruit qu’ils firent et de la violence de leur affrontement. L’initiation pour chacun d’eux passait par un tas d’épreuves dont ils avaient seuls la clé et dont, en raison de la différence d’âge, ils me tenaient à l’écart. Mais chaque fois qu’ils m’invitaient à entrer dans leur cercle pour compléter, par exemple en tant que gardien de but, leur équipe de football à l’occasion d’un match à « Bab Sagma » non loin de « Bab Boujloud », je vivais cela comme une victoire. J’avais l’impression que la plupart de ces jeunes, ainsi que leurs propres aînés, de grands gaillards qui vivaient dans leur monde, étaient plutôt gentils avec moi. D’être le fils d’un Alem respecté et doté du même prénom que le fondateur de Fès, Moulay Driss, ajoutait, sans doute, un petit plus à leur bienveillance à mon égard. Et puis, ma mère qui me disait que la petite excroissance que j’ai à côté de mon oreille droite était un porte – chance, me gonflait de confiance en moi – même et en la vie. Je me sentais, partout et avec tout le monde, chez moi dans cette rue. Je crois que si j’ai, plus tard, développé une certaine facilité à créer du lien avec les gens, toutes sortes de gens de toutes sortes de milieux et de pays, c’est assurément dû à cette amitié douce et bienveillante dont j’ai toujours été entouré de la part des miens comme de la part des amis et voisins.

Cela n’excluait pas parfois quelques mésaventures douloureuses. C’est ainsi qu’un jour, Ahmed Tahri, m’attrapa par les mains et me fit tournoyer plusieurs fois en cercle autour de lui pour notre amusement commun. Mais, ma main glissa inopinément de la sienne. Ma tête heurta alors le mur enduit de crépi gris aux petites pointes saillantes… Il était là, penché sur ma tête, encore endolorie et bandée, quand j’ouvris les yeux dans mon lit alors qu’il s’excusait.

(A suivre)

Sorry, the comment form is closed at this time.